今回、仙台にやってきた最大の目的地、ニッカウヰスキー宮城峡蒸溜所へ2019年1月に訪れる事ができました。

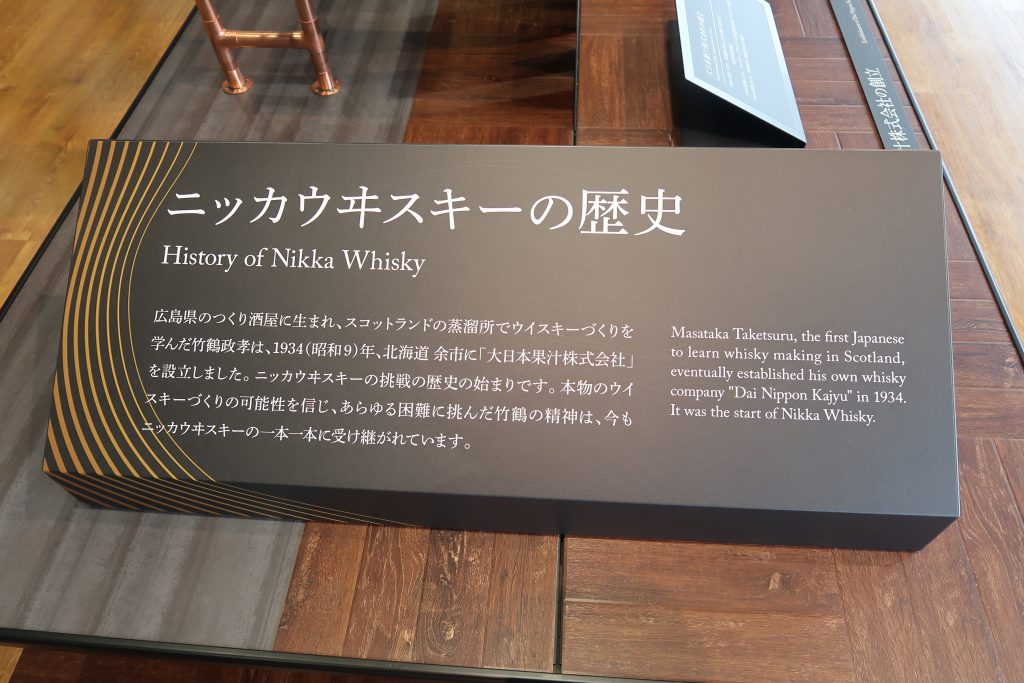

去年2018年9月に北海道の余市蒸留所へも行ってきましたが、その時の見学内容とはまた少し違った時間を楽しめることに。

工場見学の雰囲気を残すため、少し記事にまとめてみました。

ちなみに北海道の余市蒸留所見学の記事はこちらからどうぞ。

ニッカウヰスキー宮城峡蒸溜所へはバスで移動

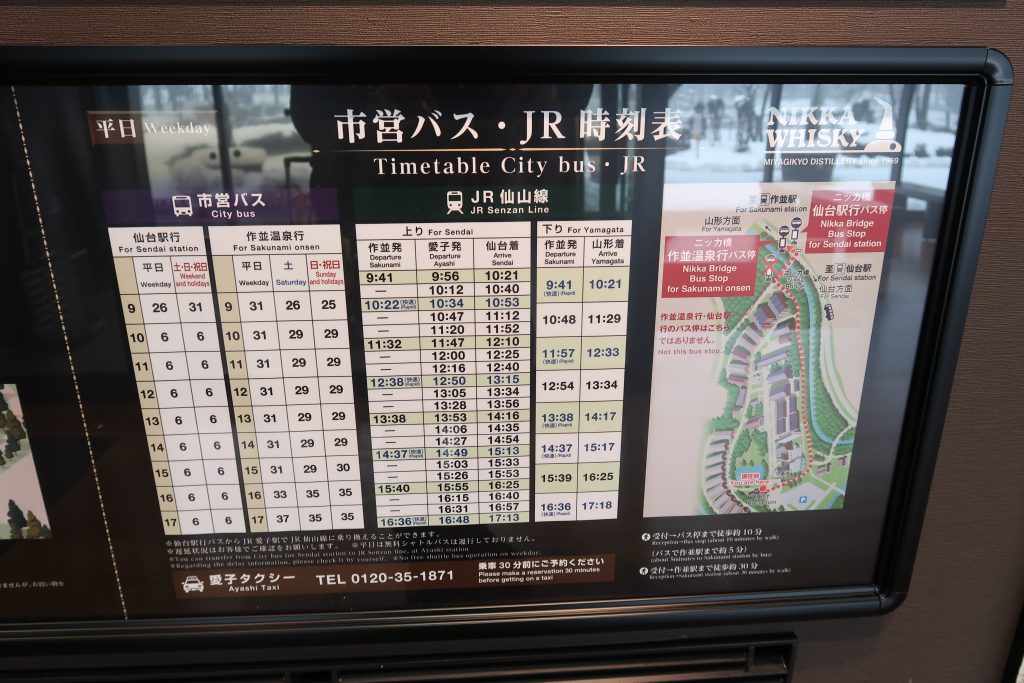

宮城峡蒸留所までの公共交通機関での行き方は、仙台駅からバスもしくは電車で行くことができます。

電車の場合はJR仙山線作並駅で下車をし、蒸留所入口まで徒歩20分、見学を始めるビジターセンターまでなら駅から約30分といったところですね。

バスの場合、仙台駅前のバス停から作並温泉行のバスに乗り、ニッカ橋バス停で下車をするとすぐに蒸留所入口なので、ビジターセンターまで徒歩10分で着くことができました。

今回は行きはバスで、そして帰りは電車を使って帰ったので、それについて紹介したいと思います。

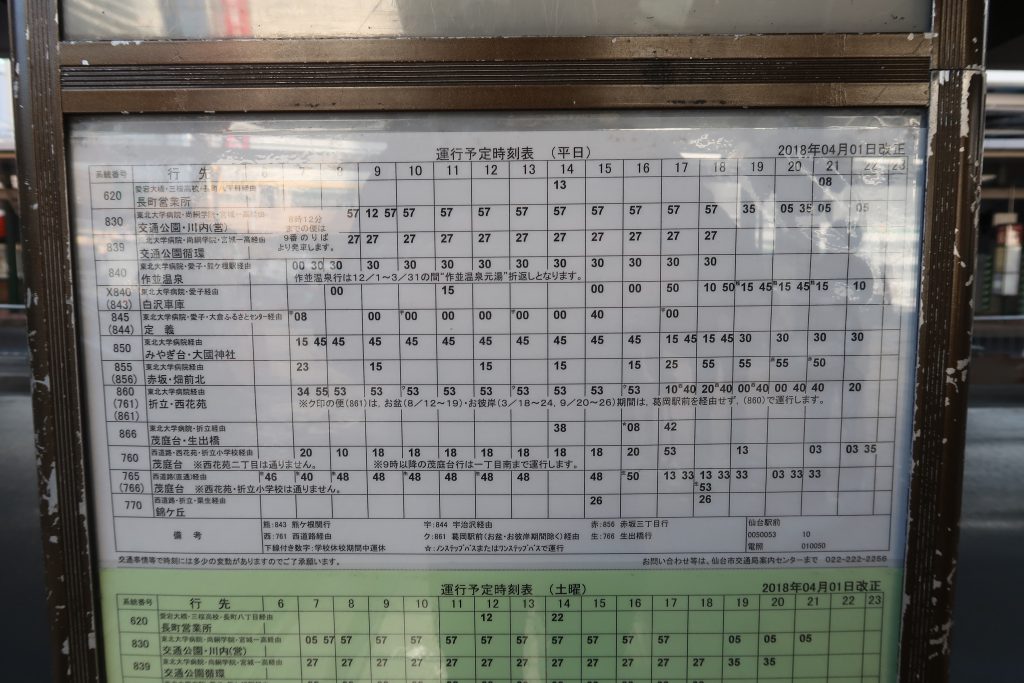

↑仙台駅のバス乗り場。

この仙台駅西口バスプールの中の10番乗り場が、宮城峡蒸留所最寄りのバス停、「ニッカ橋」へ向かうバスが到着します。

今回の蒸留所見学は予約を13:00からにしていて、ニッカ橋まで約1時間ということだったので、余裕をもって10:30のバスに乗ることにしました。

ここから10番バス停の840番「作並温泉」行きのバスに乗る必要があります。

※2022年8月追記

最新の時刻表はこちらのページで見ることが可能です。

上は2019年1月現在、平日の時刻表となり、840番作並温泉行きは昼間の時間帯は1時間に1本しかありません。

そして土曜も休日も、バスは同じ時間に来る時刻表でした。

そして10:30、840番のバスに乗り、ニッカ橋へと向かかいます。

仙台駅周辺はそこそこ乗車していたが、山の奥に行くにつれだんだんと乗客が減っていきます。

そしていつの間にか、気づけば相当雪が降っており積もっていました。

そして揺られること約1時間、ニッカ橋に到着。

到着が11:36だったので実際1時間6分でした。この雪の中でならほぼ定刻で頑張ったんじゃないかと思います。

ちなみにバス運賃は丁度1,000円でした。

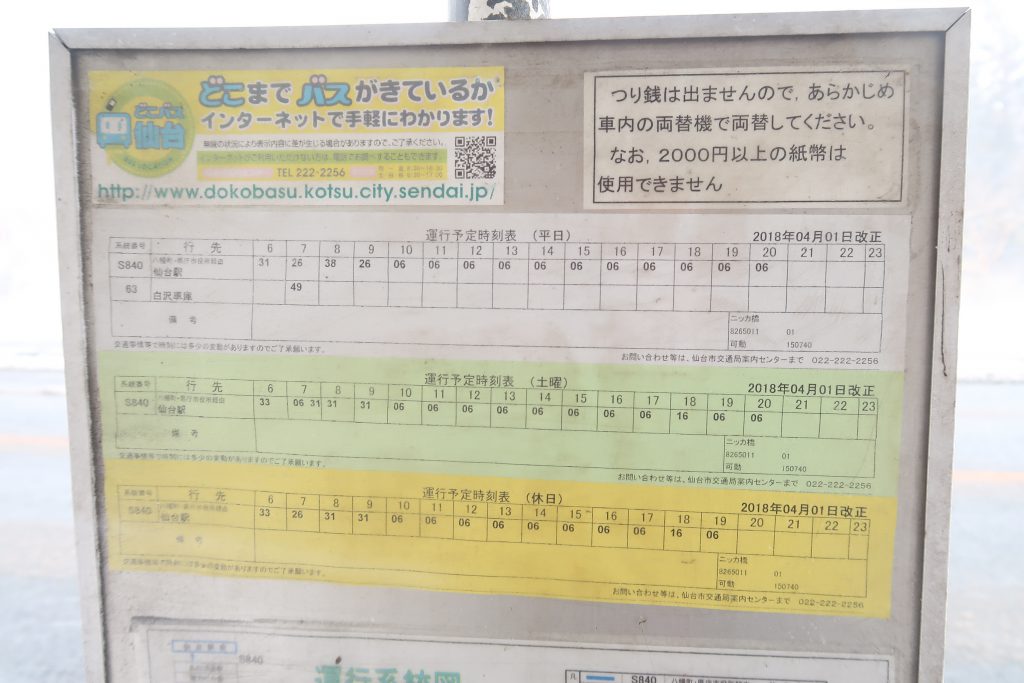

↑こちらのバス停の時刻表は、ニッカ橋から仙台駅へのもの。

蒸留所からバスを使って帰る場合は、この時間に合わせてスケジュールを組み工場見学をすればいいでしょう。

※2022年8月追記

ニッカ橋バス停の最新の時刻表はこちらから見ることが可能です。

↑仙台駅から来た時に下車をしたバス停。

バス停から少し離れた場所に小さな小屋がありました。このような大雪では屋根のないところで待つのは相当大変だと思います。

↑ニッカ橋の横にある小屋。

バス停まで50mほどの距離でしょうか。

帰りのバス停は道路の反対側なので、時間の5分前にはバス停で待っていた方がいいでしょう。

それでも、この日のような天候の場合はとてもありがたい存在だと感じました。

バス停から宮城峡蒸留所へ移動

↑作並街道から見た、宮城峡蒸留所案内の看板。

ニッカ橋を渡り、ビジターセンターに向かいましょう。

蒸留所の設計上、ビジターセンターがぐるっと回って奥まったところにあるので、ここから徒歩10分ほどかけて歩いていく必要がありました。

この日はかなり滑りやすかったので、ゆっくり気を付けて進んで10分ちょっとだったので、晴れていたら10分はかからないくらいの距離だと思います。

↑工場入口まで600m、そして奥に大きな工場の看板があります。

↑蒸留所見学は意外に早く終わるみたいですね。

とにかくこの時は吹雪が凄かったが、ひたすら先に進みます。

レンガ造りの貯蔵庫でしょうか、この歩道から大きな建物がいくつも見えてきてテンションが上がってきますね。

そしてようやく蒸留所敷地内に入ることができました。

入口を抜けてさらに奥にある、ビジターセンターへと向かいます。

ここからの風景が宮城峡蒸留所のよく見る写真でした。

宮城峡蒸溜所は全体的にレンガ造りで、めっちゃ絵になってカッコいいですねぇ。

そしてビジターセンターの中へと入ります。

ビジターセンター

ビジターセンターへ入るとまずお出迎えしてくれたのが、この大きなポットスチル。

後でガイドさんから聞いた話ですが、実際に昔、余市蒸留所で使われていたポットスチルらしいです。

NHKドラマの「マッサン」に、このビジターセンターと外に置いてある本物のポットスチル2基をレンタルをして、撮影いたとのこと。

中のものは雨風から守られておりまだピカピカですが、外のものは放置されていて変色がすごかったです(笑)

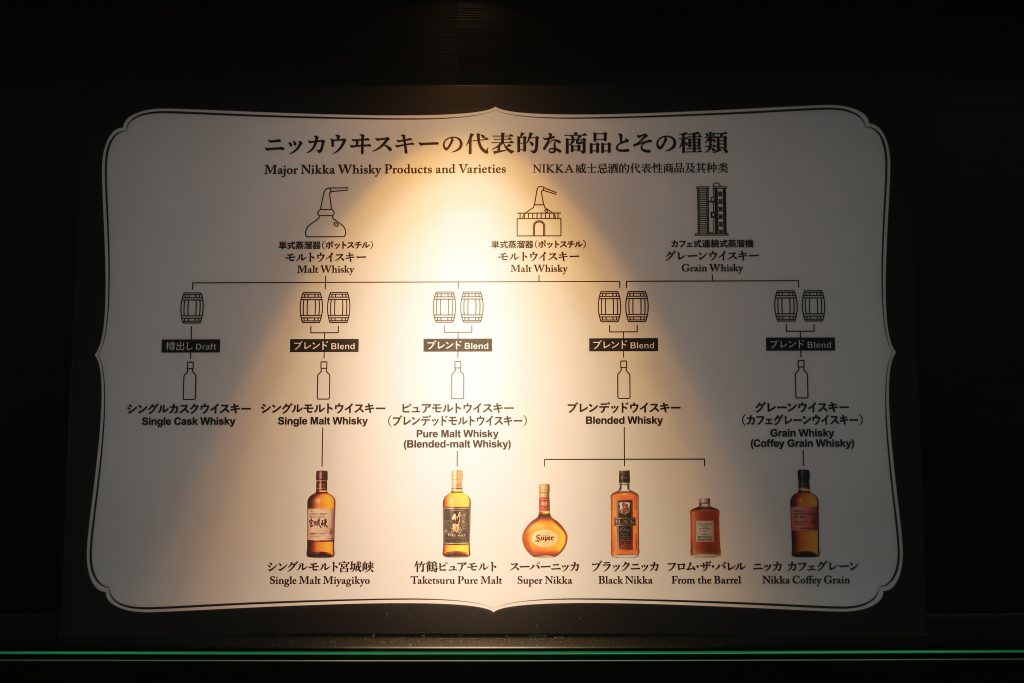

宮城峡蒸留所で作られるウイスキーたち。

ここから奥に進むと、受付とウイスキーに関するアイテムなど展示しているスペースがありました。

↑シャトルバスや、公共交通機関の時刻表も丁寧に展示されていて訪問者に優しく感じました。

なかなかこういう場所へのアクセスって難しくて、公共交通機関の時刻表とかあると本当に助かります!

まずは受付にて予約確認をしてみることに。

少し余裕を持って着いていたので本来の予約時間まで時間があり、スタッフの方から時間変更の提案があり、30分繰り上げた12:30からのグループでの見学となりました。

今回参加したのは約70分の無料のツアーで、土日には有料のテイスティングセミナー付き見学もあるようです。

次回はこちらに是非参加してみたいものですね!

到着してから約30分間ほどこのビジターセンターで過ごしましたが、余市蒸留所の博物館の代わりがここのようで、とても見ごたえがありウイスキーのことをよく知ることができました。

↑蒸留所内の地図。

ビジターセンターから奥に向かって、製造工程が順番に並んでいるのが分かります。

入口から奥に向かって、ニッカが発売した商品を歴史順で説明とともに並べてありました。

この辺になって、やっと購入ができたり店頭で見るようなウイスキーが並びます。

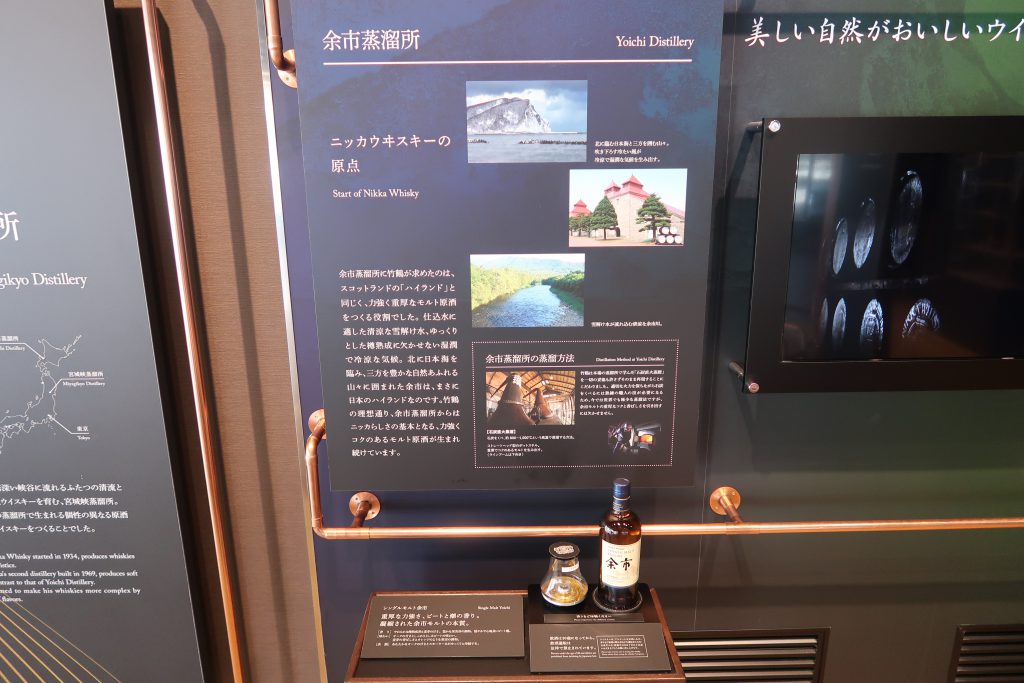

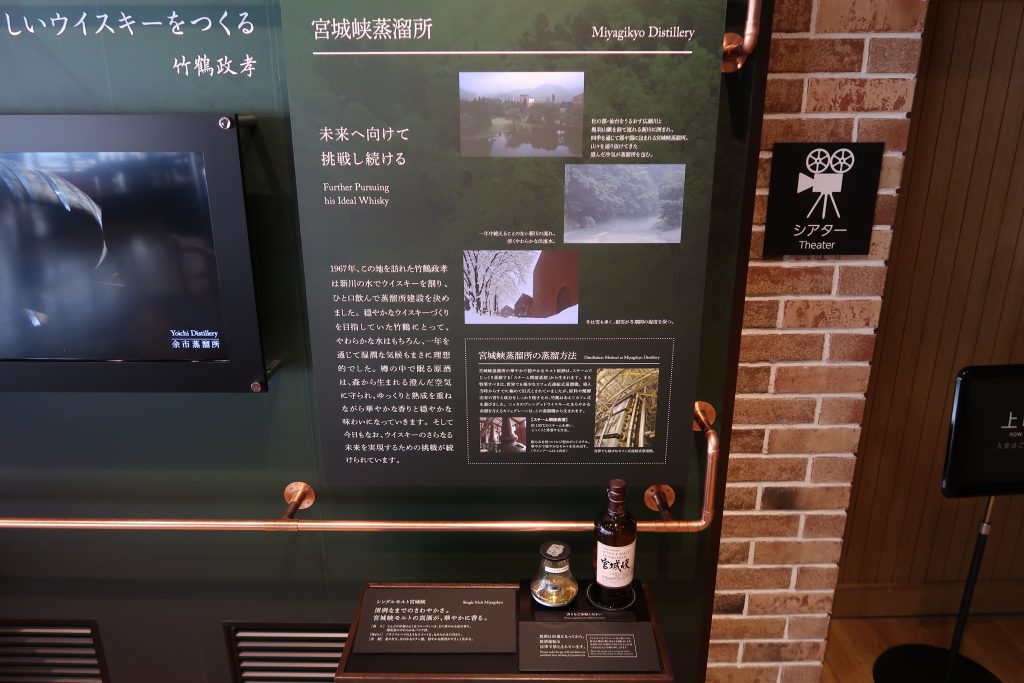

そして入口に戻り、左手にあるウイスキーのつくり方についてのコーナーも見てみました。

ビジターセンター内の掲示について

ウイスキーの実際の匂いを体験

このビジターセンターではウイスキー造りについての説明や、体験設備なんかも用意されていました。

まだツアーまで時間があったので一通り見てみることに。

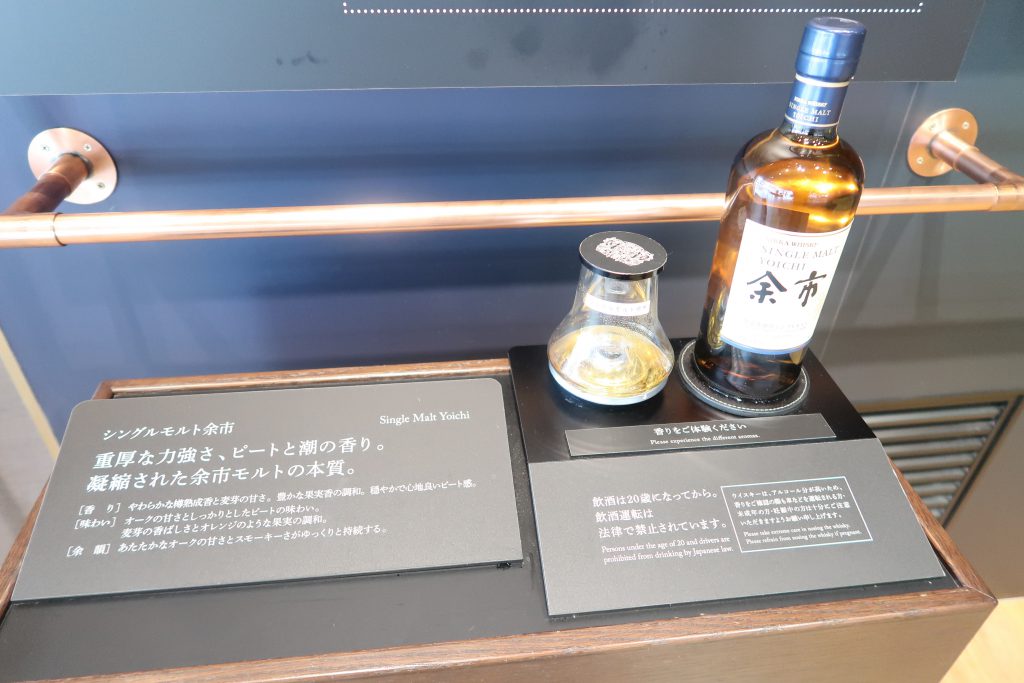

このコーナーでは余市と宮城峡の、実際のウイスキーの匂いを嗅ぐことができます。

それぞれに特徴があり、余市はピート香がするが、宮城峡はそこまで感じることができません。

こうやって2本並べて比べるだけで、かなり特徴の違いを感じれてとても面白いですねぇ。

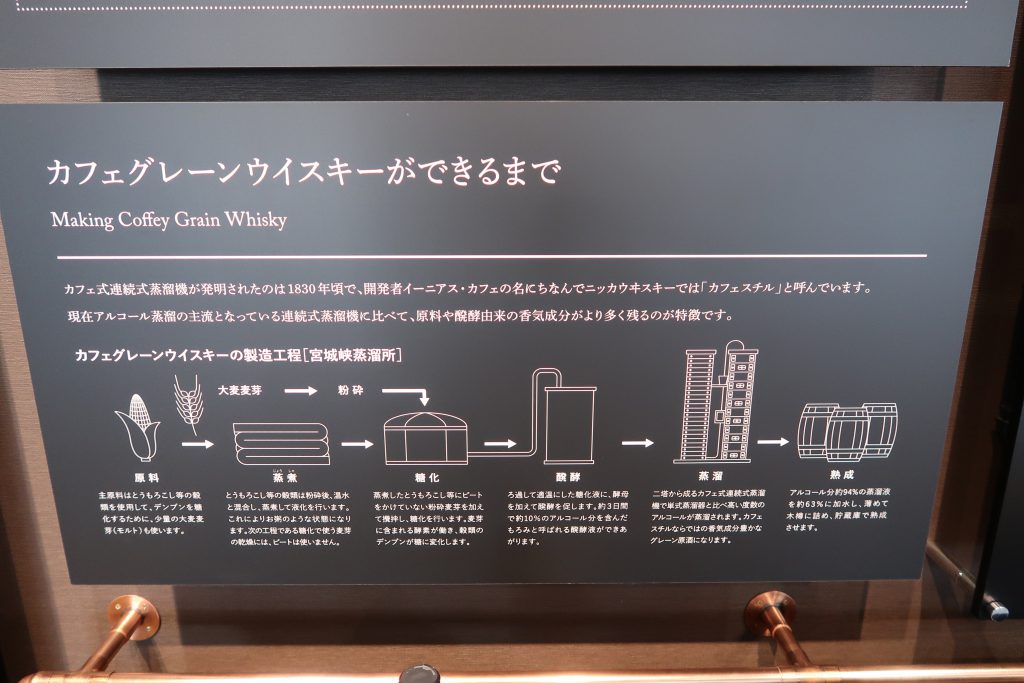

そしてここ宮城峡で作られる「カフェ式連続式蒸留器」を用いたウイスキー。

この「ニッカ カフェグレーン」はめちゃくちゃ香りが甘くて、すごく好きな香りです。

このウイスキーはまだ飲んだことがないので、一度試したいウイスキーの1つです。

ウイスキー造りの流れのコーナー

ウイスキーができるまでの工程を、模型と現物を見て触りながら学ぶことができます。

ここのエリアだけでも、本当に楽しむ事ができました。

あの独特なピートの匂いも嗅ぐことがここでできます。

実際に樽の中で寝かせると、どのような色の変化があるのか一目でわかる展示がされていてとても分かりやすいですね。

匂いを嗅いでも、年数を増すごとに刺激臭からまろやかな匂いになってくるのがめっちゃ面白い。

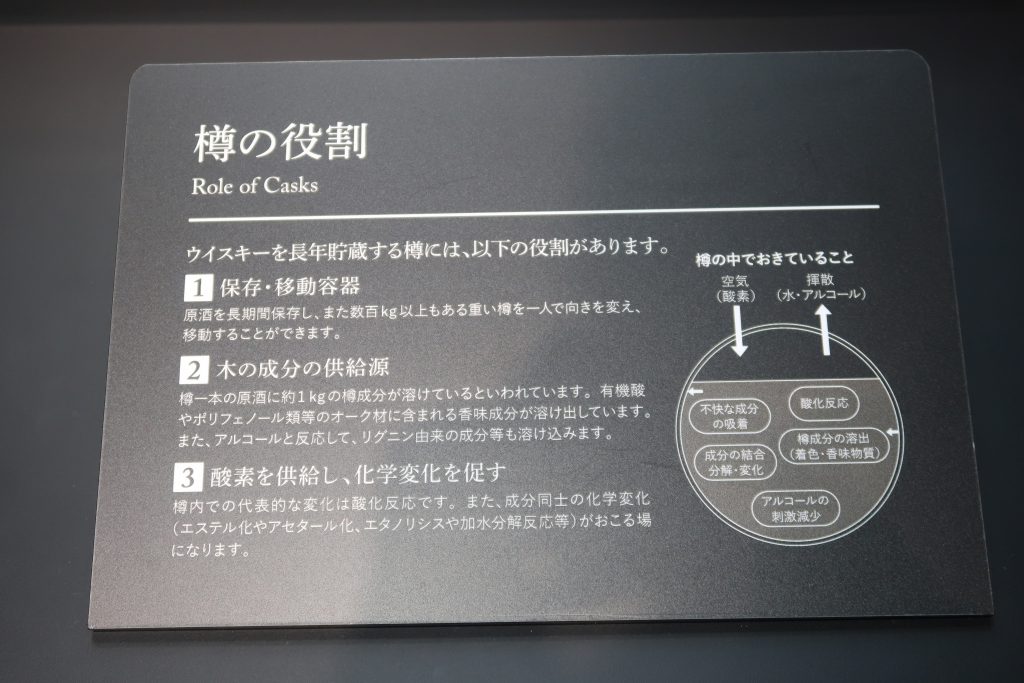

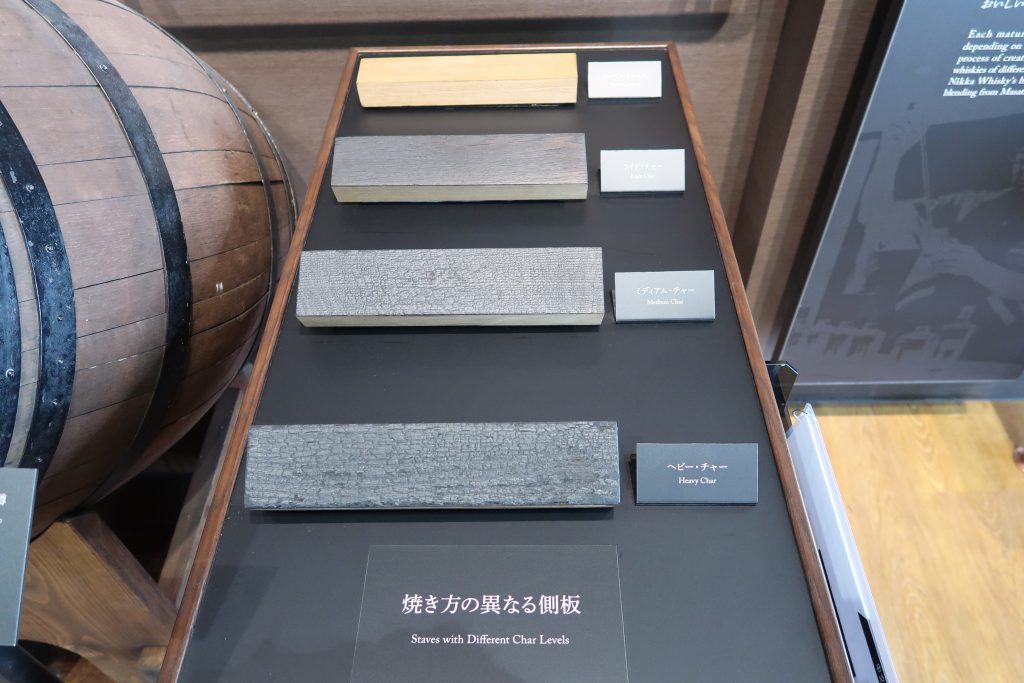

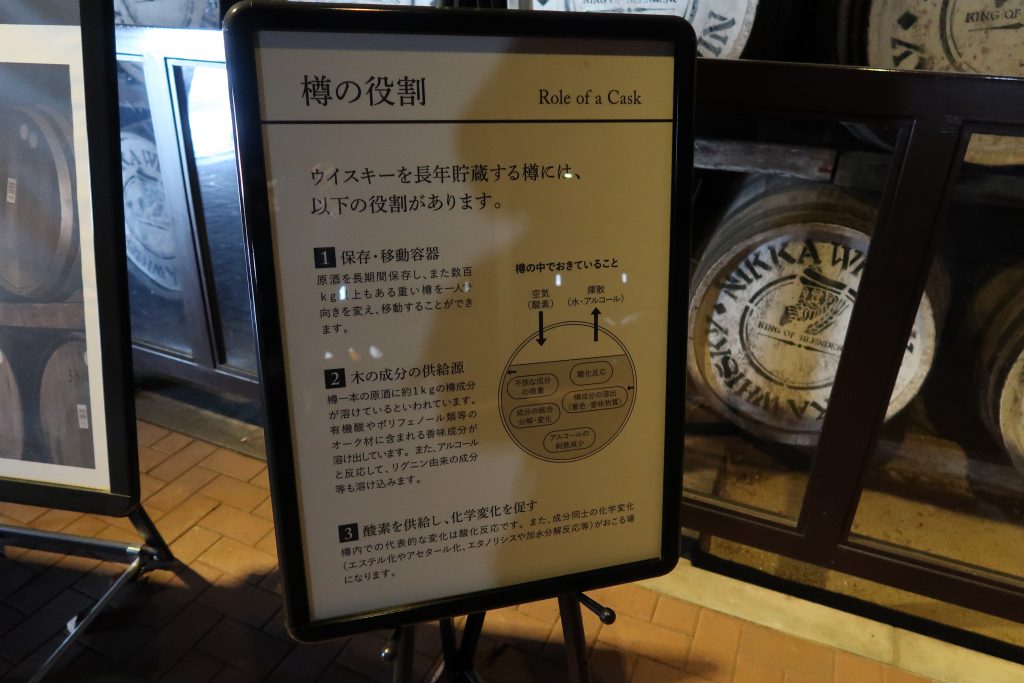

樽についてのコーナー

樽の種類、熟成年数によって変化する色のサンプル。

上から新樽、旧樽、シェリー樽、リメード樽。そして右に行けば行くほど、熟成が進むことを表しています。

上から三段目、白ワイン(シェリー酒)を熟成させた樽を使う、シェリー樽が一番色が濃いいのが良く分かります。

個人的にもシェリー樽熟成のウイスキーが好みですね!

↑樽の内部を火で焼くチャーも、3種類に分かれて展示がありました。

一番上はチャー無し(焼いていない)生の状態です。

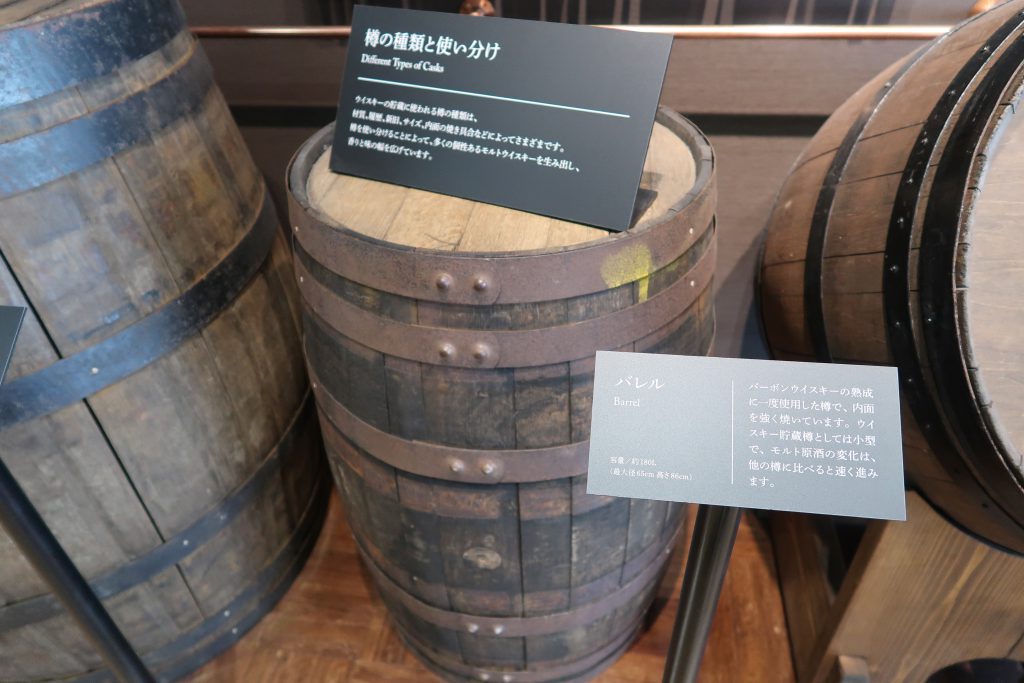

↑樽の実物も4種類用意されていました。

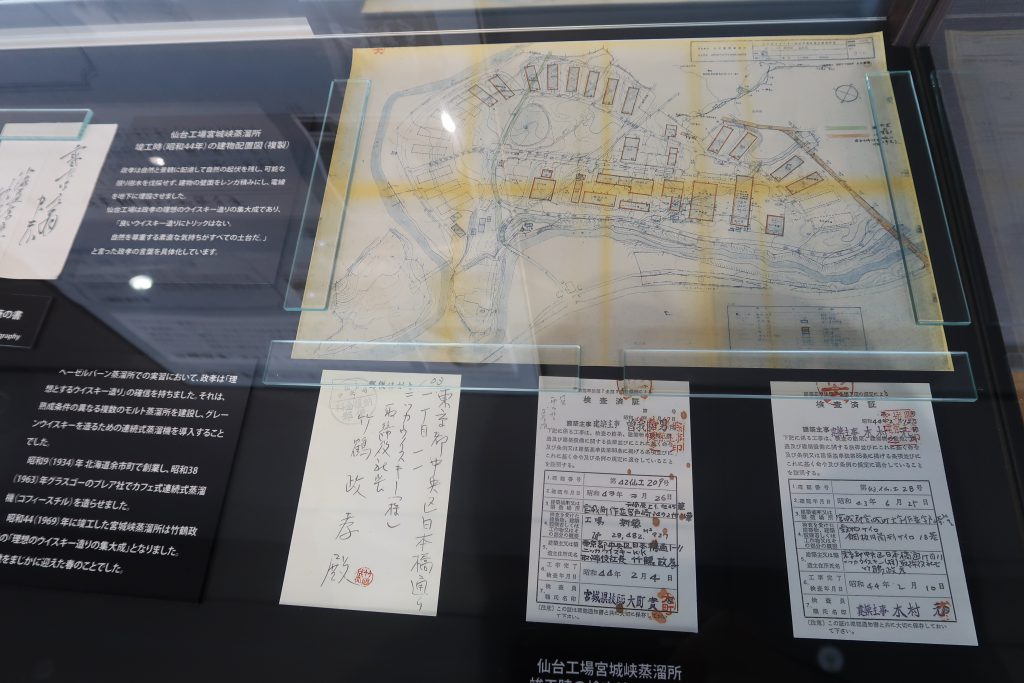

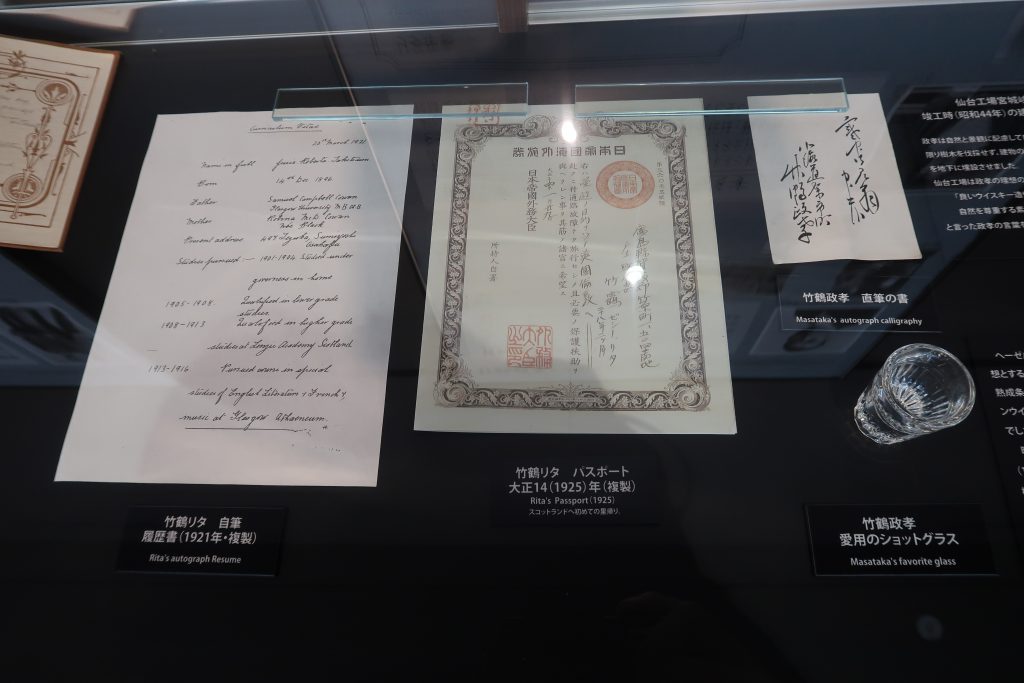

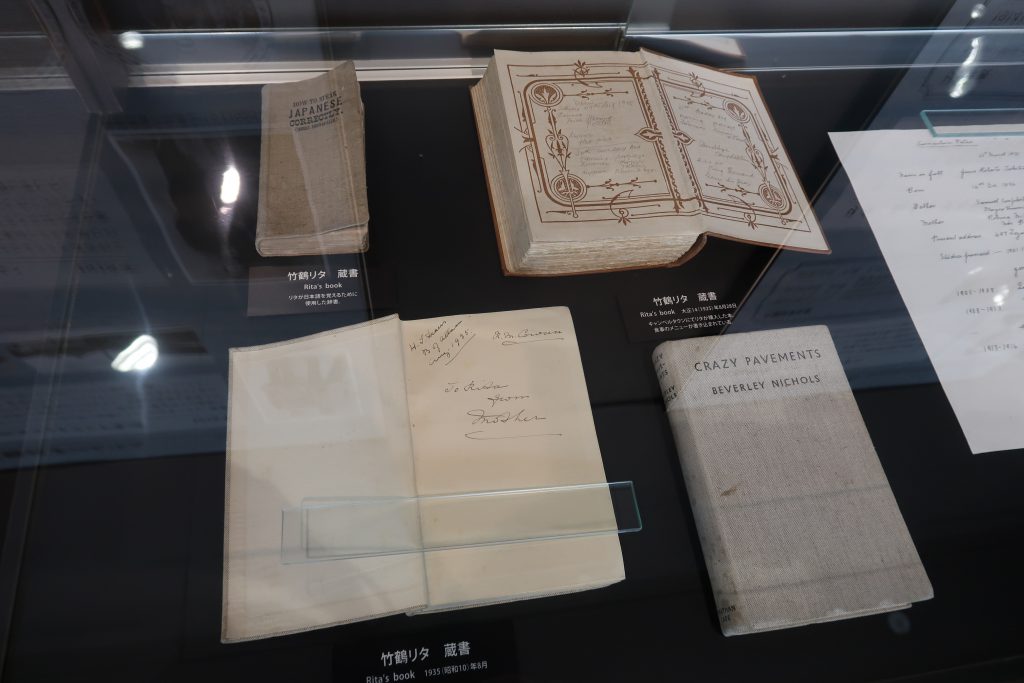

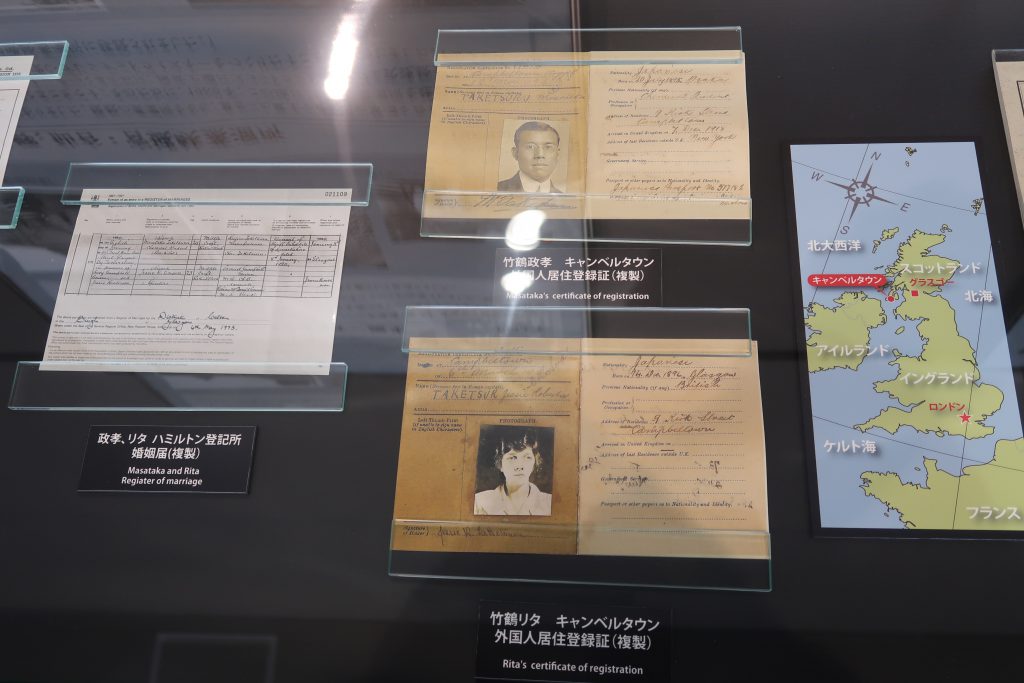

創業者に関するアイテム展示

昔のパスポートやビザなど、創業者竹鶴正孝と妻リタに関するものが多数展示されています。

そして見学ツアーの時間来たので入口に集合してツアーが始まりました。

見学ツアーについて

いよいよ見学ツアーの時間です。

最初にビジターセンター横にあるシアターにて、約8分ほどの動画を鑑賞。

宮城峡の自然やこの地が選ばれた理由など、立地面を中心にとても良くできた綺麗な映像が流れます。

本当に映像がすばらしくて、中にすっと引きこまれそうな内容でした。

そしてビジターセンターを出て、蒸留所の見学がスタート。この頃には先ほどの雪はピタリと止んでおり、綺麗な青空を見るとこができました。

↑建物手前から、カフェ式連続式蒸留器のある蒸留棟、先がとんがっているキルン塔(乾燥棟)、その奥に仕込み棟、そして蒸留棟(単式蒸留器)が並んでいます。

残念ながらここの蒸留所の特徴でもある、カフェ式連続式蒸留器がある蒸留棟内は見れず。

外からのみの案内となりました。

先ほどのビジターセンター内にかなり精巧な模型があり、その横に動画もあるのでどのような流れで蒸留をしているのかはそれで何となく分かりましたが、1回見て完全に理解できるものではないですね。

とても複雑な構造をしていました。

▼キルン塔

そしてその横にあるキルン塔。

本来ならば大麦をピートでいぶして乾燥させるスペースですが、今現在は使われていとのこと。

ただ、ウイスキー蒸留所のシンボルとしてここに残されています。

仕込み棟の横にあるこのサイロ(白い筒)の中には、原料の大麦がストックされています。

それを横の仕込み棟で発酵させ、麦汁を作ることになります。

▼仕込棟

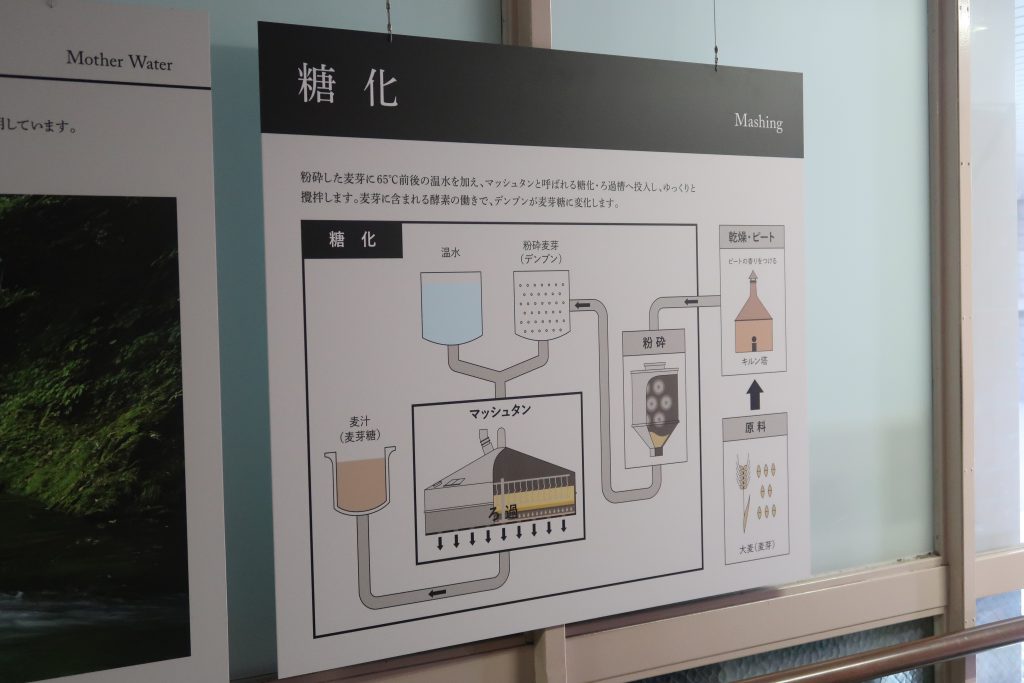

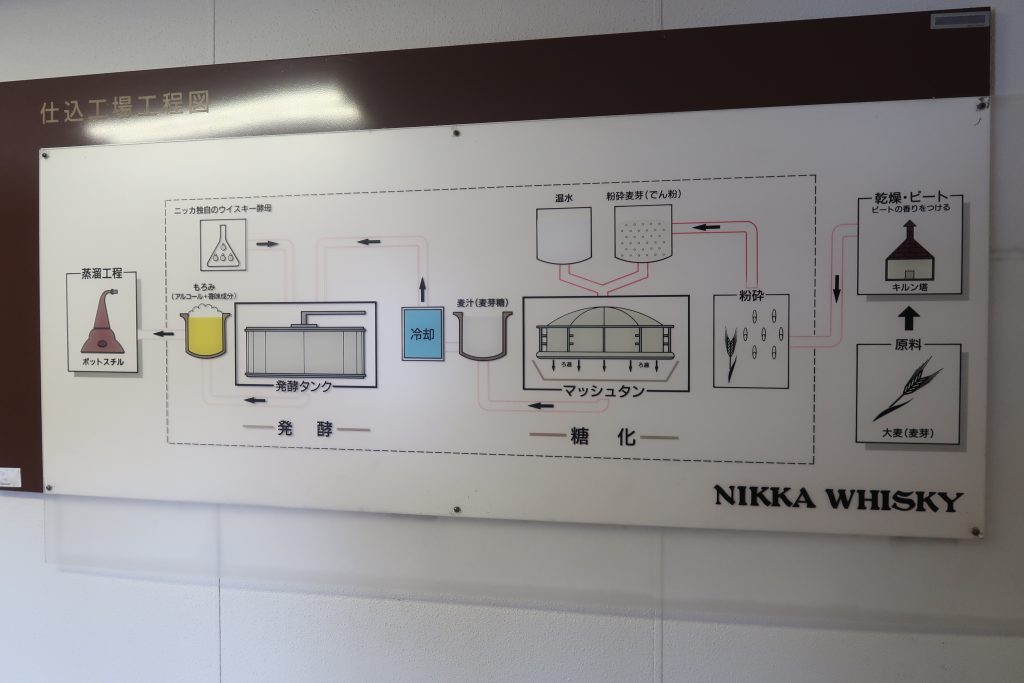

仕込み棟の中に入るとまず見えるのが、マッシュタン。

原料の大麦を粉砕し温水と混ぜたものを、このマッシュタンで「ろ過」をして麦汁を取り出す場所です。

大体この「ろ過」にかかる時間は、7時間くらいかけてされるとのこと。

↑マッシュタンから発酵槽までの通路には、綺麗な写真が飾られていました。素晴らしい写真!

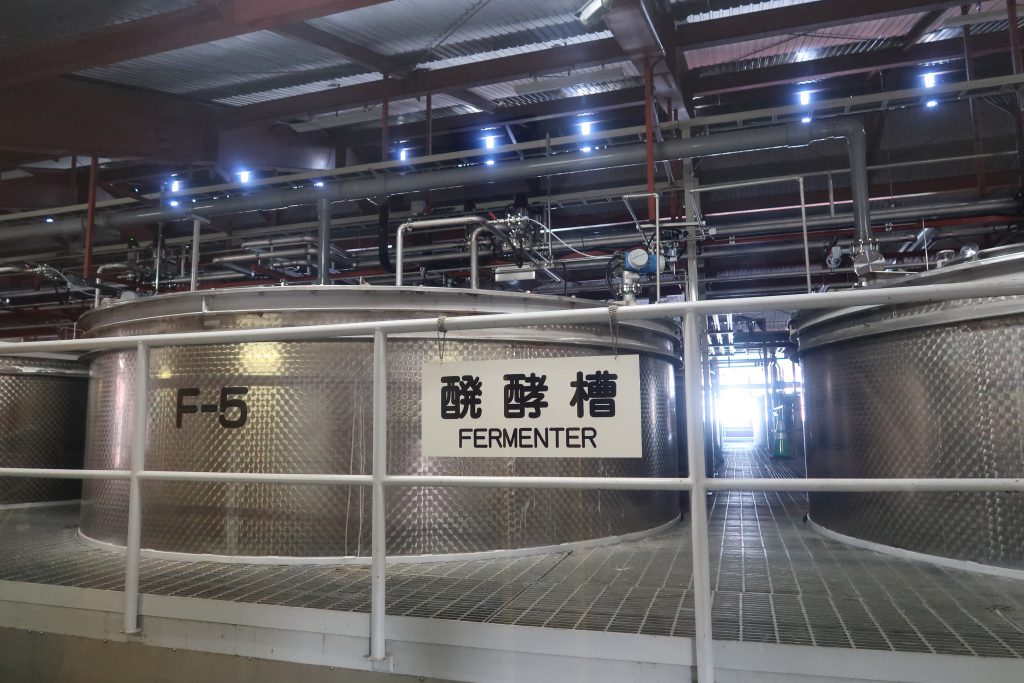

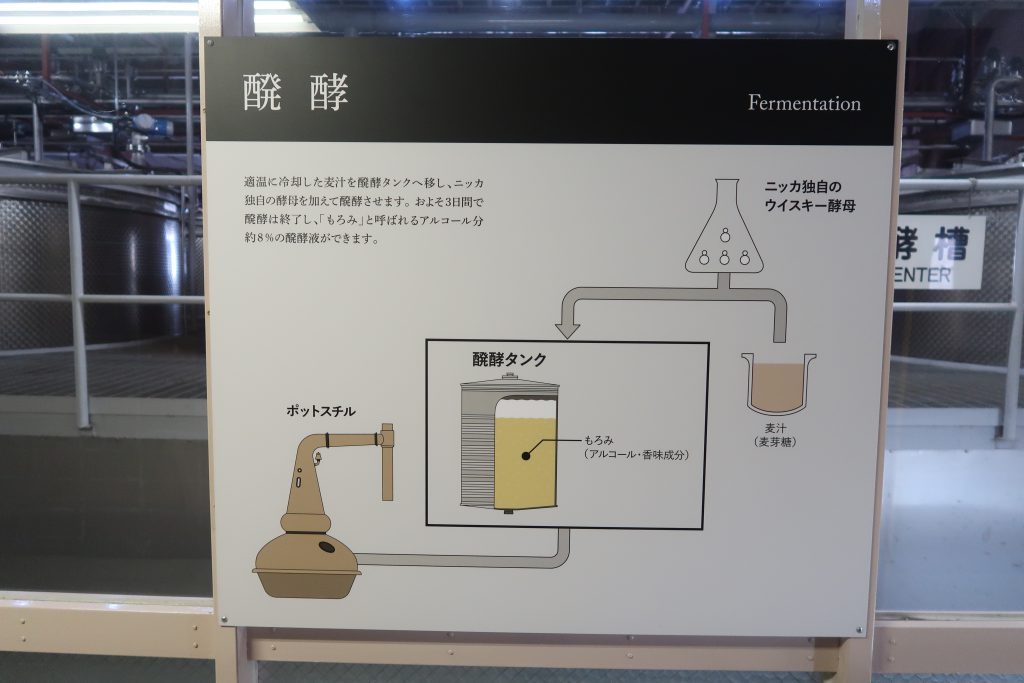

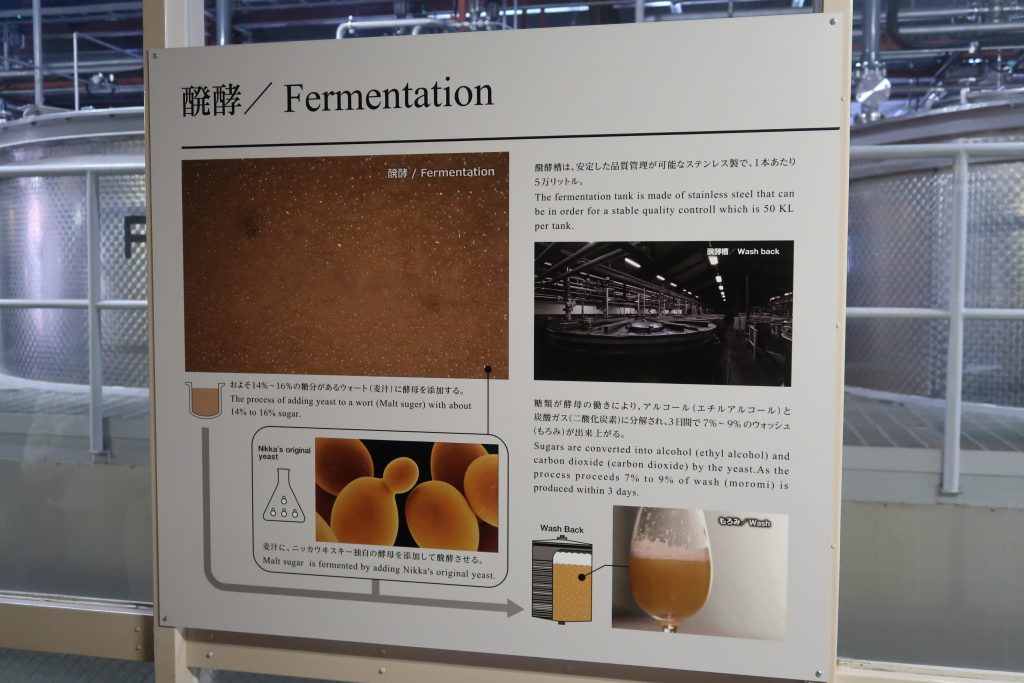

先ほどマッシュタンでろ過した麦汁を、この発酵タンクで発行をさせもろみを作ります。

発酵により糖分だった麦汁に酵母を加えて、アルコールに変える作業になります。

ここのもろみの状態で約8パーセントのアルコールとなり、次の工程の蒸留に移されます。

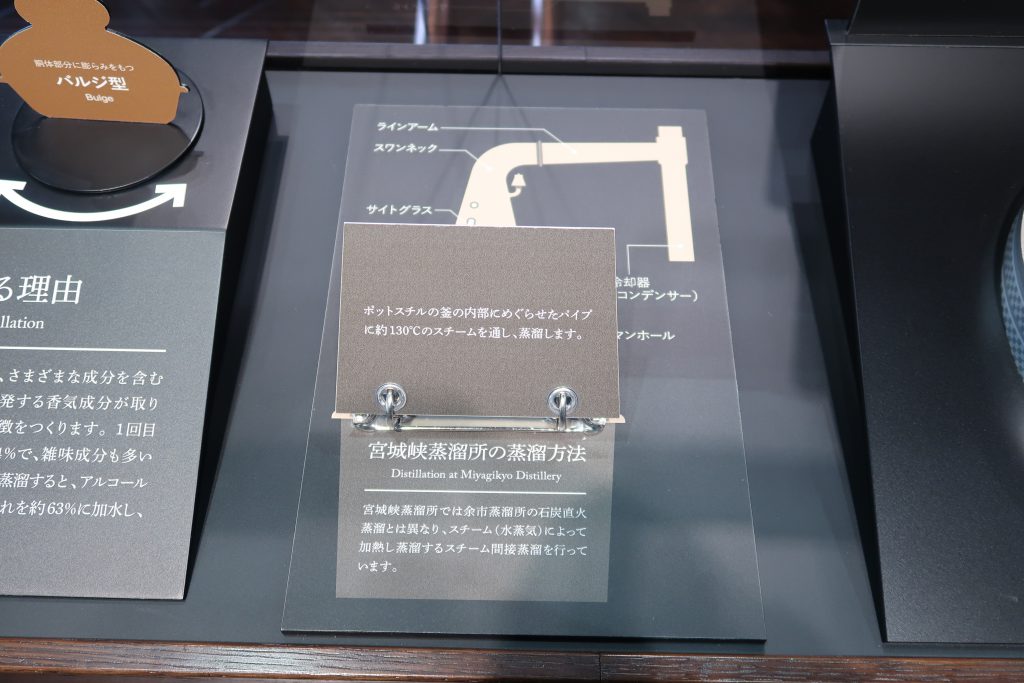

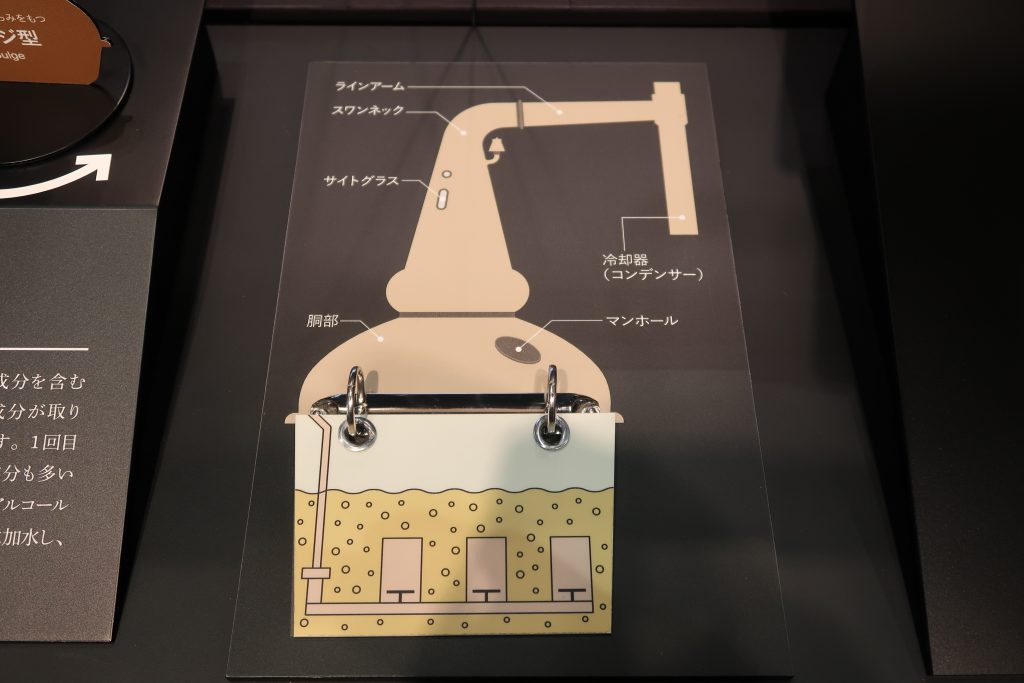

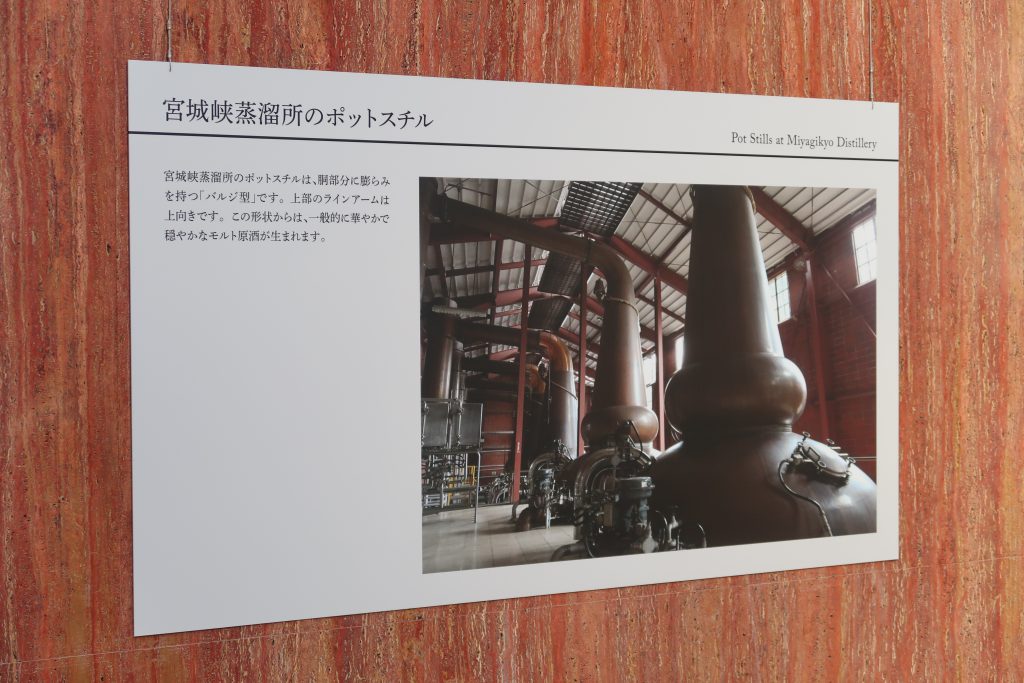

▼蒸留棟

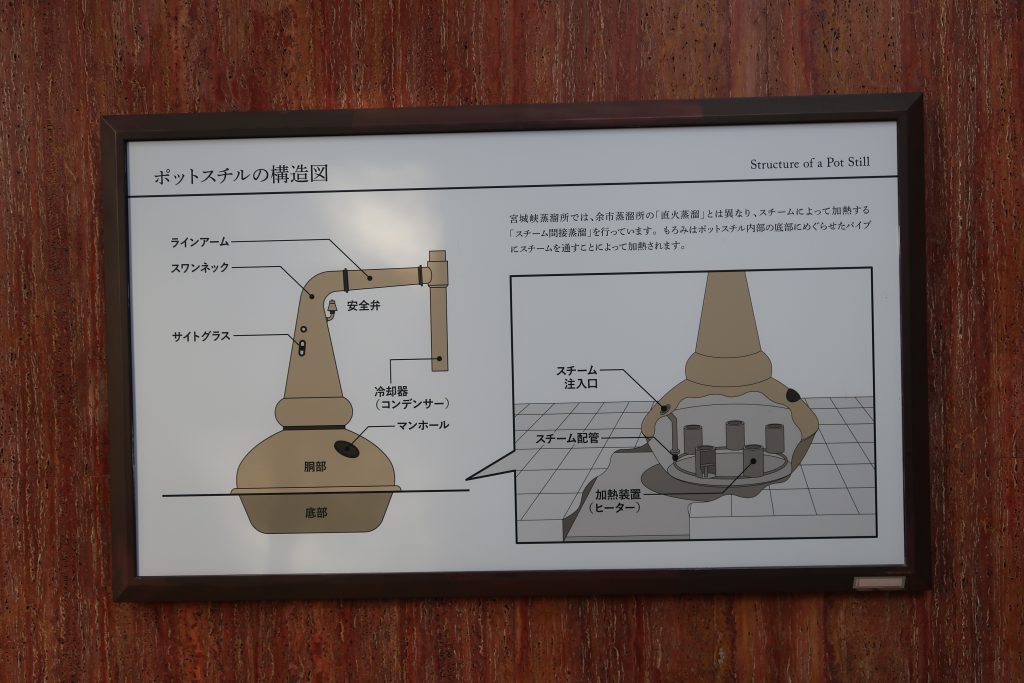

そして先ほどのもろみを、この蒸留棟でいよいよ蒸留します。

ここでは2回蒸留をしており、1回目の蒸留で約24%に、2回目の蒸留で約65%までアルコール度数を高めているという説明があります。

そして出来上がったものに加水をし、少し薄めて約63%ほどにしたものを樽詰めを行い貯蔵されているようです。

余市蒸留所は石炭での直火炊きが特徴的でしたが、ここ宮城峡では重油を使い130度のスチームをあて蒸留をさせているようです。

何故そんなことをしているかというと、時間をかけて蒸留することにより、よりまろやかな味わいのモルトウイスキーを作ることができるからです。

創業者、竹鶴正孝氏の実家は酒屋ということで、このポットスチルの上部にしめ縄がされていました。

余市蒸留所でも同じようにしめ縄がされており、安全祈願、おいしいウイスキーができるようにという意味ですね。

この蒸留棟の先は行かず、いままで来た道を戻り貯蔵庫へと向かいます。

キルン塔からの案内でここまで約20分ほどでした。

戻って歩くこと5分ほどで貯蔵庫に着きました。

ちなみに宮城峡蒸留所では、基本的にツアーのみ製造エリアの建屋内に入ることができ、個人で来ても自由に見学はできず中まで入ることができません。

この先立ち入り禁止という標識があり、そして警備員さんが立っているので気を付けてください。

ビジターセンターとテイスティング会場は出入り自由ですが、そこが余市蒸留所とは大きく違った見学の注意点ですね。

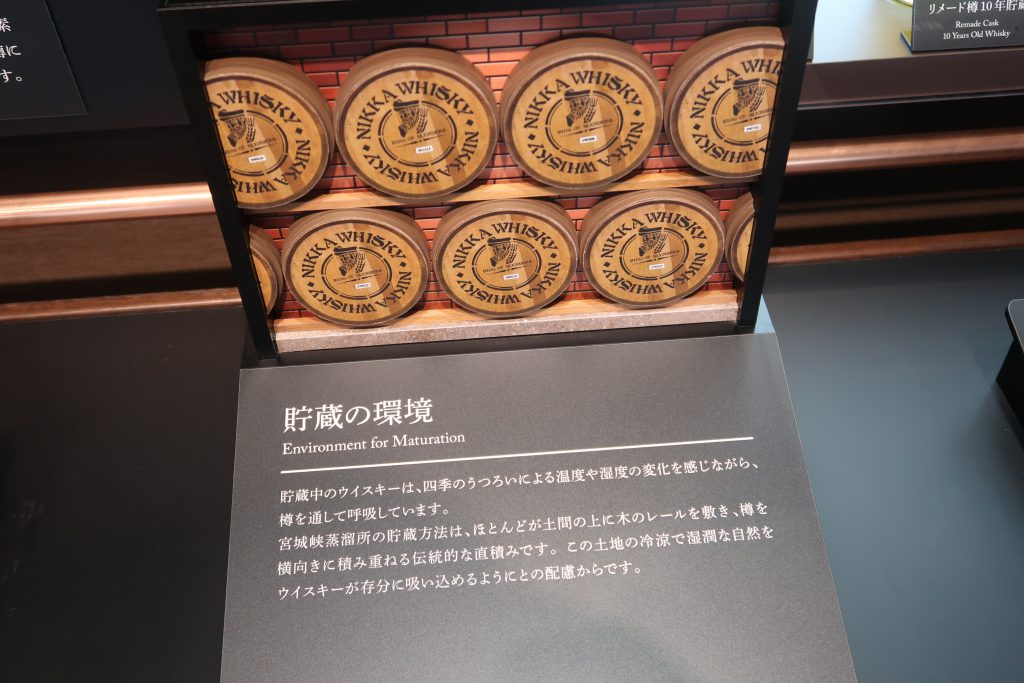

▼貯蔵庫

蒸留された原液が樽に移され、この中で何年、何十年という時を過ごすことになります。

樽詰めれたウイスキーの原液は、樽が呼吸(伸縮)を繰り返すうちに年間2パーセントずつ減っていっています。

その減った分のことをエンジェルズシェア(天使のわけまえ)と呼ばれています。

美味しいウイスキーを作るには、長い年月とこのエンジェルズシェアが必要なのです。

貯蔵庫内は当然ながら、かなりウイスキーの匂いが立ち込めていました。

実際の樽に詰められたウイスキーの匂いも嗅ぐことができます。

年数が長くなるにつれ、味わいは深まるがエンジェルズシェアも増えていくのが分かります。

12年も熟成をすれば、半分ほどになっているのが分かるでしょうか。

エンジェルさんちょっと飲みすぎなのでは?

1か月熟成と5年、12年と熟成されたウイスキーの匂いを嗅ぐことができます。

年月が長くなるについて匂いも抑えられてくるのが良く分かりますね。

この樽の展示もそうですが、余市蒸留所に比べてここ宮城峡ではより触って感じれる仕組みを多く取り入れているように感じてすごく好きになりました。

ここ宮城峡では500Lサイズの樽を使っており、1つの貯蔵庫で大体2,000樽が貯蔵できます。

全部で50,000樽!もの樽が長い時間ここで過ごしているということです。

ちなみに1つの樽で、700mlサイズの瓶に詰め替えると1,000本ほどになるみたいです。

そしてこの貯蔵庫の説明を終わり、テイスティング会場へと向かいました。

お楽しみのテイスティング会場で試飲タイム

貯蔵庫見学を終え、最後にやってきたテイスティング会場。

しかし飲む前に5分ほど最後の動画を視聴をします。

現役ブレンダーの話、竹鶴正孝氏の「ウイスキーは自然が作る」という話がとても素敵に感じました。

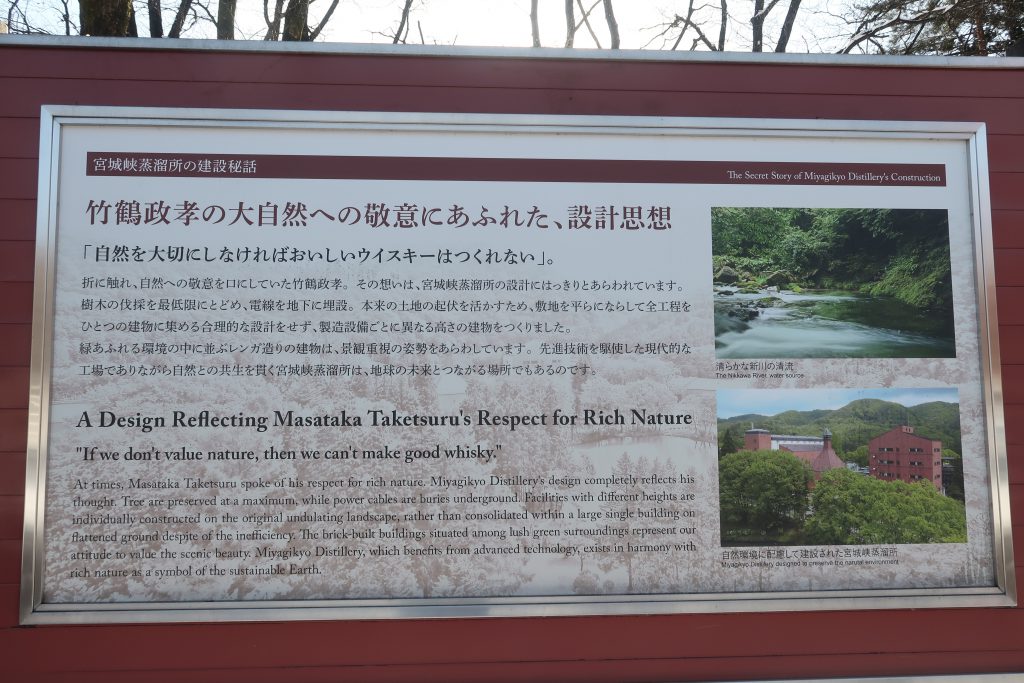

この宮城峡蒸留所を建設する際も、なるべく自然を残すため木をなるべく残すような設計と、景観にも気を付け地下への電線や配管をするよう指示したとのこと。

それだけ自然の環境をありがたく感じ、ここでウイスキー造りを始めたのだそうです。

この日がたまたま少ない日だったのかもしれませんが、自分が参加した見学グループで8人、そしてこの試飲会場も余市に比べひっそり、こじんまりとしていたのが印象的でしたね。

面白い樽の形をしたテーブル。大きいけど家に1台ほしいなぁ~ってとても思います。

そしていよいよテイスティングを。

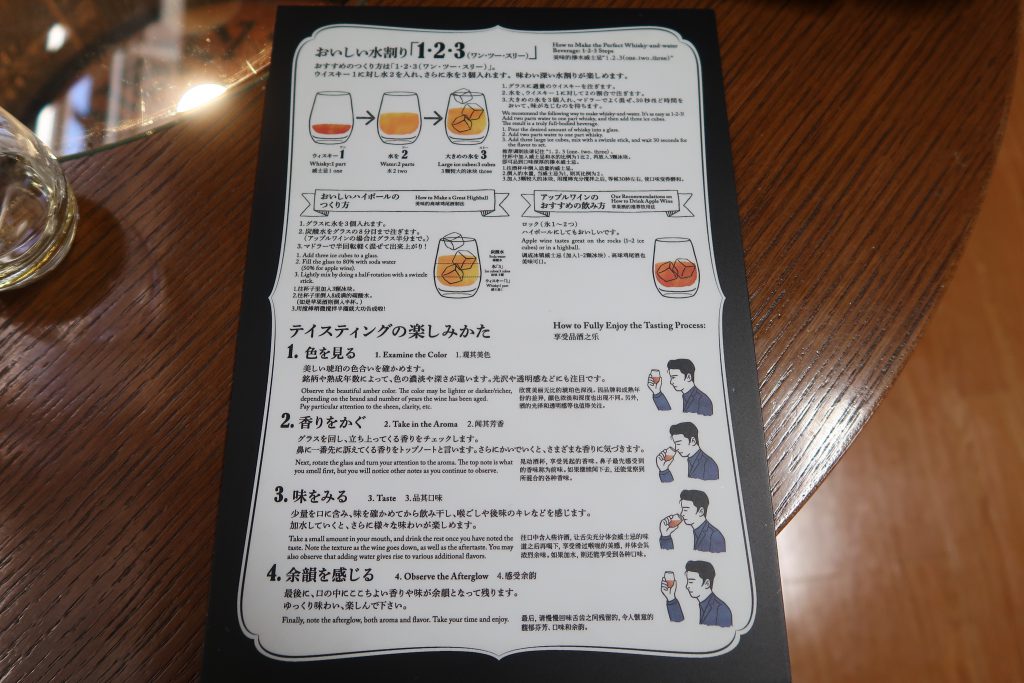

今回は、アップルワイン、スーパーニッカ、シングルモルト宮城峡をいただきました。

昔は年数表示のウイスキーもありましたが、原酒不足となりノンエイジとなった宮城峡。

デパートなどに探しに行けば売ってる場合もちらほら見ますが、少し手に入りにくいウイスキーだと思います。

やはりこの中では、さっぱりすっきりとした味わいで一番おいしくいただくことができました。

ただ個人的には余市で飲んだ「シングルモルト余市」の方が、バニラ香も強くピート香もあり、好みかなぁという感じです。

テイスティングの方法や、水割りのつくり方が載っている案内ボード。

これを見ているだけでも勉強になるし面白いですね。

場内には水、炭酸水、氷も用意されているので、自由に組み合わせて飲み方を変えることができます。

またアルコールが飲め無い人向けにも、お茶とリンゴジュースが用意されているので安心です。

こんな感じで、約45分の工場見学+約15分の無料試飲をすることができた今回のツアー。

ウイスキーを作る設備はもちろんのこと、展示されているアイテムも余市蒸留所とはまた違った一面が見れて、本当にここも来てよかったと思います。

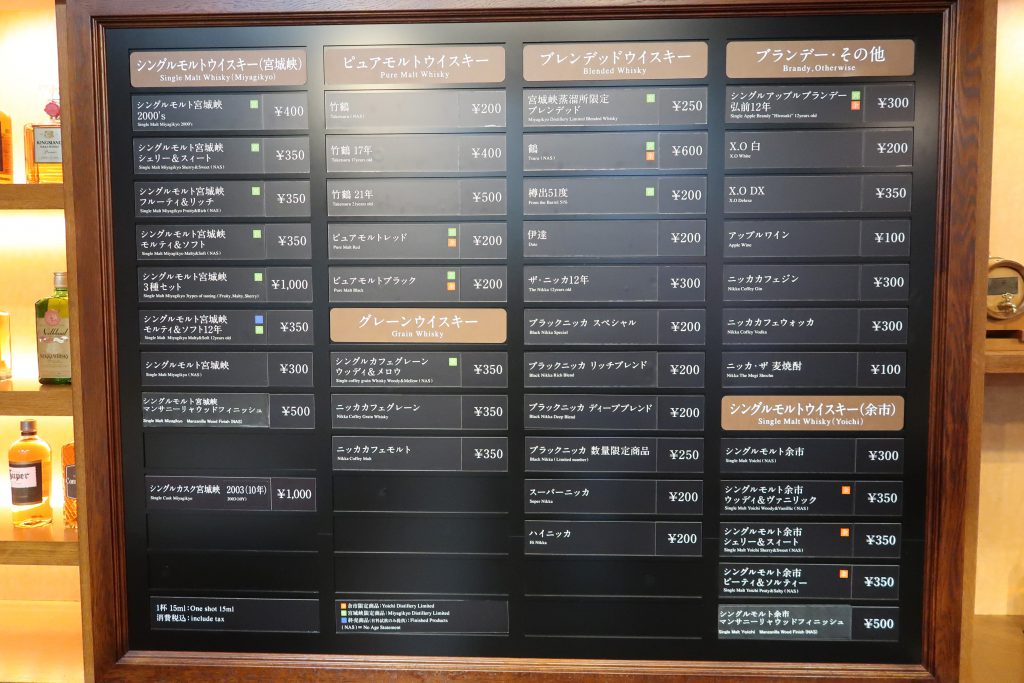

有料試飲のバーへ行ってみる

無料試飲だけでは少し物足りなかったので、隣にある有料試飲コーナーへと向かいました。

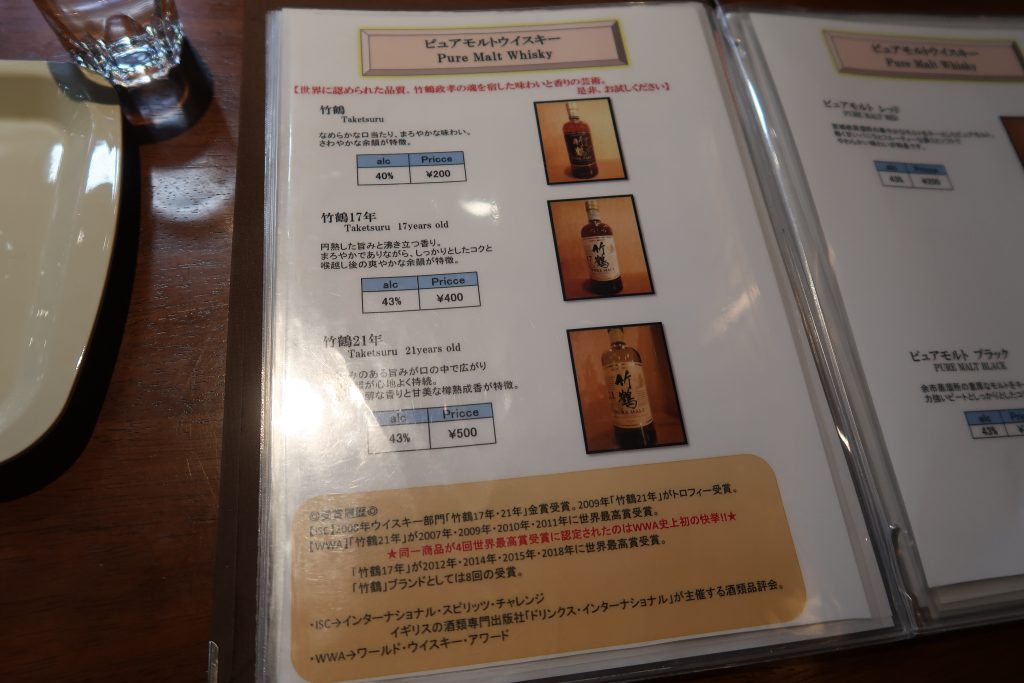

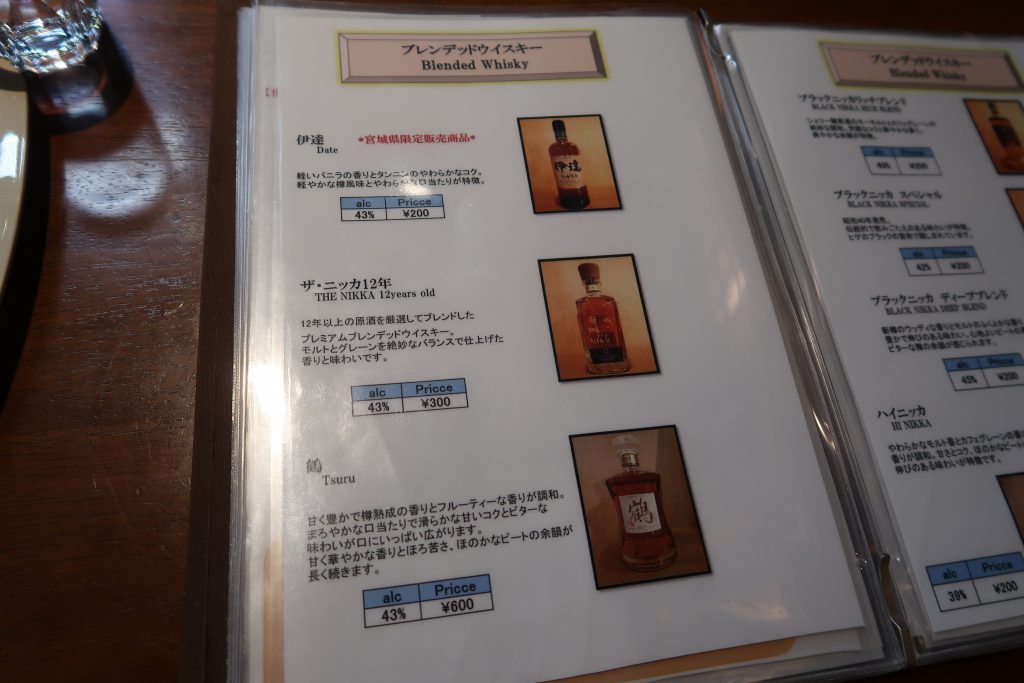

バーで飲むのと比べると激安のラインナップ。

これだけでも蒸留所に来るかいがありますよね。

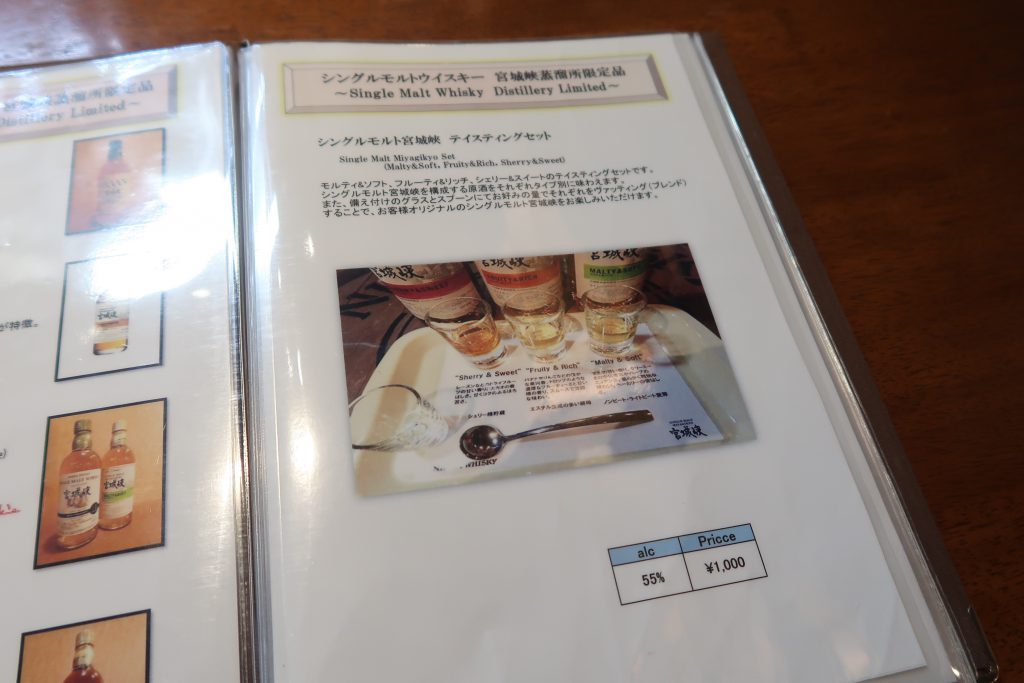

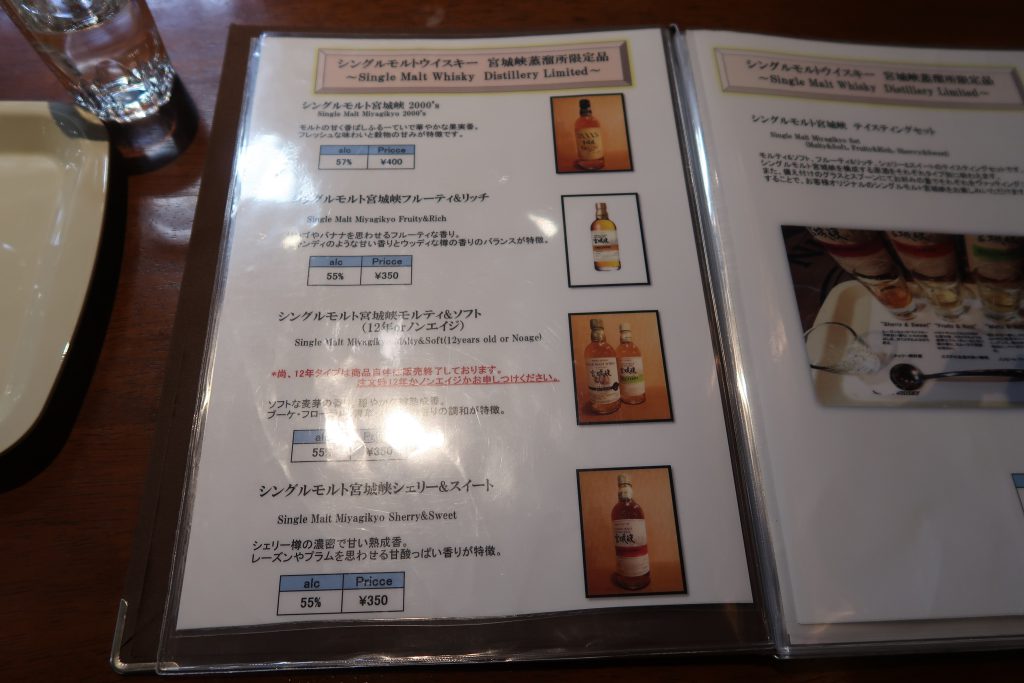

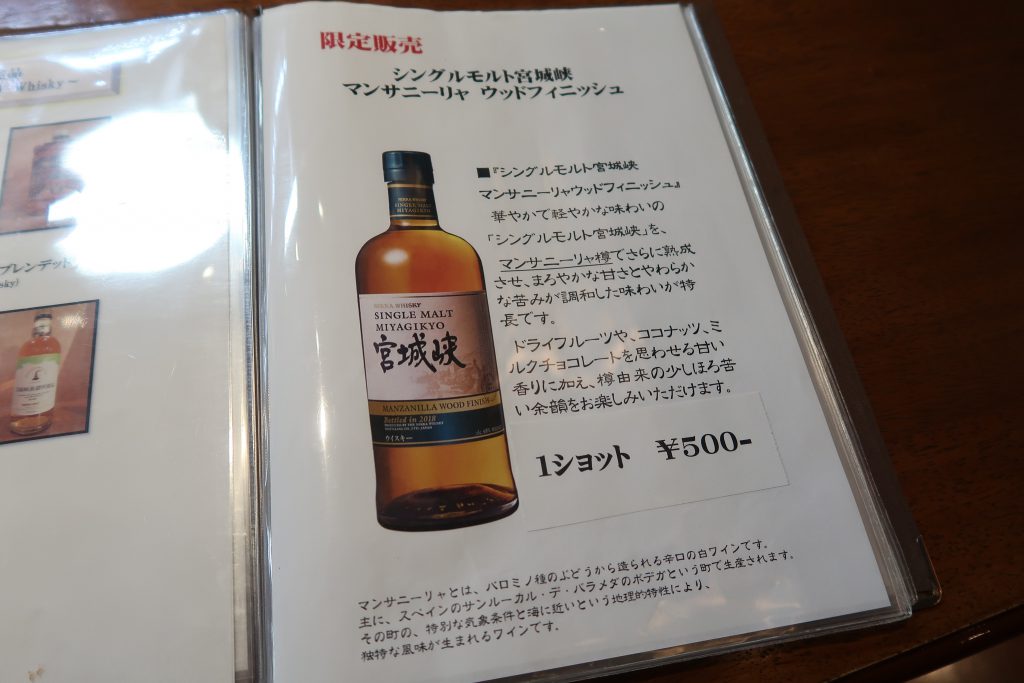

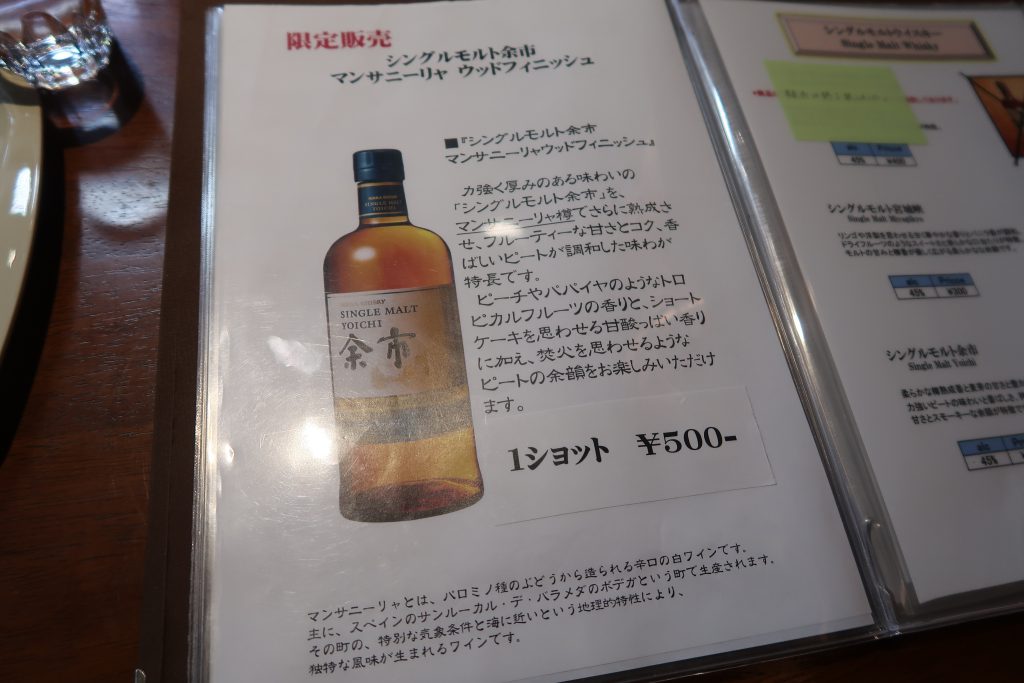

今回は「シングルモルト宮城峡3種セット」(1,000円)を飲んでみました。

宮城峡限定販売のウイスキーで、それぞれ特徴がある3種のセットになっています。

手前のショットグラスとスプーンで、この3種を好みの量に自由に混ぜて飲むのも1つの飲み方のようです。

それぞれアルコール度数約55%と、市販の一般的なウイスキーに比べ度数が高いですね。

それぞれをちびちびといただき、「Malty&Soft」が一番飲みやすく美味しかったのでこれをお土産として購入をしました。

しかし本当にウイスキーのテイスト説明が難しくてなかなか表現ができないんですよねぇ。

もっとたくさん量を飲んで味を知らないといけないんでしょうけど。。。

下記は、バーに置かれていたメニューの一部になります。

そして隣にあるお土産屋さんものぞいてみました。

宮城峡蒸留所お土産の一部を紹介

試飲もおわり良い感じに酔ってきたので、お買い物タイムへ。

店内のアイテムを一部下記に紹介したいと思います。

↑50mlのミニボトルに入った、竹鶴ピュアモルト、スーパーニッカ、VSOP白、シングルモルト余市、シングルモルト宮城峡の5種セット。税込み2500円。

↑アルコール入りチョコレート3個セット。税込み780円。

↑余市でも見かけた樽チョコ、コーヒービーンズホワイト。税込み1350円。

↑樽チョコ、コーヒービーンズ。税込み1350円。

↑シングルモルト宮城峡50ml、税込み600円。

シングルモルト余市50ml、税込み600円。

スーパーニッカ50ml、税込み345円。

↑エンブレムコースター3枚セット、税込み200円。

↑各種ワイン、スパークリングワイン。

↑アルコール入り、ウイスキーキャラメル(ブラックニッカスペシャル使用)、税込み430円。

宮城峡蒸留所限定発売。

↑アルコール入り、チョコレートケーキ(ブラックニッカクリアブレンド使用)、税込み1200円。

宮城峡蒸留所限定発売。

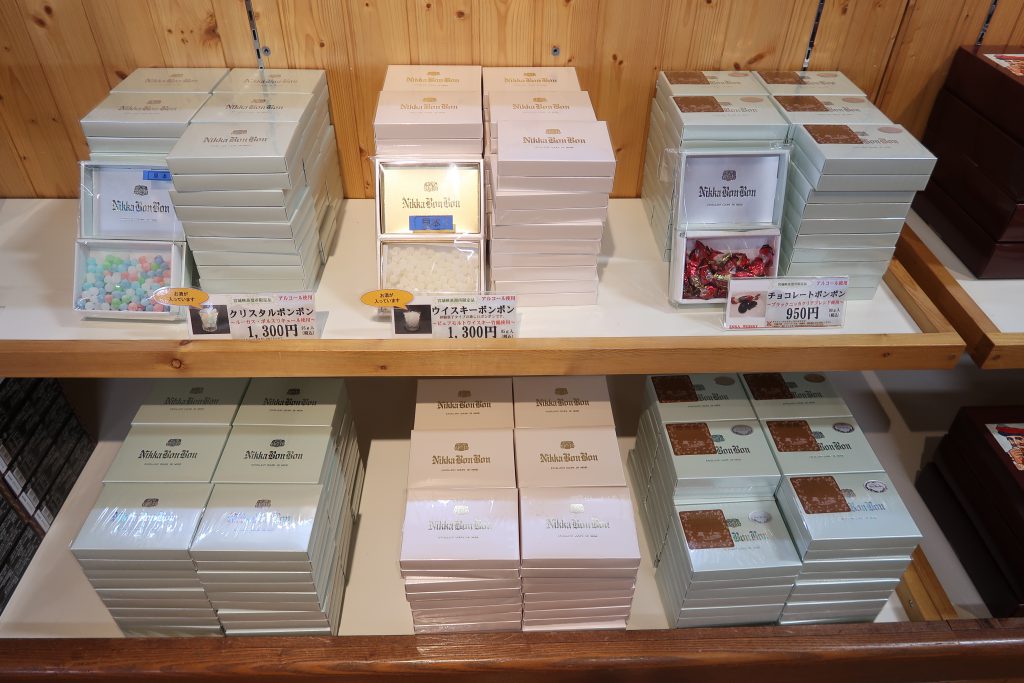

↑左、クリスタルボンボン(ルーカスボルスリキュ―ル使用)、税込み1300円。

中、ウイスキーボンボン(ピュアモルトウイスキー竹鶴使用)、税込み1300円。

右、チョコレートボンボン(ブラックニッカクリアブレンド使用)、税込み950円。

すべてアルコール入り、宮城峡蒸留所限定発売。

↑左、アップルワインケーキ(アップルワイン使用)、税込み1350円。

右、ブランデーチョコレート(VSO使用)、4枚入り税込み260円。18枚入り税込み1100円。

すべてアルコール入り、蒸留所限定発売。

↑各種おつまみ、税込み100円~。

↑左、香りに出会うグラス、税込み1000円。

右、オリジナルロックグラス、税込み2000円。

↑香り愉しむグラス、税込み400円。

オリジナルショットグラス、税込み900円。

テイスティンググラス、税込み900円。

↑ブラックニッカハイボールタンブラー、税込み800円。

竹鶴ステンレスハイボールタンブラー、税込み1500円。

↑カフェグレーン700ml、税込み6480円。

カフェモルト700ml、税込み6480円。

↑スーパーニッカ700ml、税込み2700円。500ml、税込み1975円。

↑シングルアップルブランデー弘前12年180ml、税込み2260円。500ml、税込み6170円。

シングルカフェグレーン ウッディ&メロウ180ml、税込み2260円。500ml、税込み6170円。

共に余市、宮城峡限定。

↑鶴700ml、税込み12960円。余市、宮城峡限定。

この鶴なんかはAmazonでも購入することが可能です。かなりプレミア価格にはなっていますけど。

↑ザ・ニッカ12年700ml、6480円。

伊達700ml、3780円。伊達は宮城県限定販売。

↑左、シングルモルト宮城峡シェリー&スイート180ml、税込み2460円。 500ml、税込み6680円。

中、シングルモルト宮城峡フルーティ&リッチ180ml、税込み2460円。 500ml、税込み6680円。

右、シングルモルト宮城峡モルティ&ソフト180ml、税込み2460円。 500ml、税込み6680円。

すべて宮城峡蒸留所限定。

↑宮城峡限定品3本セット(シェリー&スイート180ml、フルーティ&リッチ180ml、モルティ&ソフト180ml) 税込み7300円。宮城峡蒸留所限定。

↑シングルモルト宮城峡2000’s 180ml、税込み2700円。 500ml、税込み6480円。

宮城峡蒸留所限定。

↑宮城峡蒸留所限定ブレンデッドウイスキー500ml、税込み3000円。

宮城峡蒸留所限定。

宮城峡も余市と同じく、公式のHPにはどのような商品が乗っているかが分かりませんが、上記以外にも豊富なアイテムを販売していました。

しかし余市で販売されていたTシャツやピンなどここには販売されておらず、点数でいえば余市の方が2倍以上あるのかなと感じます。

最後に普段お店で見ないウイスキーを何本かお土産を買い、仙台へ戻ることに。

ビジターセンターの入口にもあった、マッサンで使っていたポットスチルを帰るときに見つけることができました。

館内のものとは色が全然違うのがわかりますでしょうか。

帰るころにはすっかりと晴れていたが、まだ雪が積もって残っており足場が非常に悪かったです。

その中を電車に乗って帰るためJR作並駅へと向かうことにしました。

帰りはJR作並駅から電車へ仙台へと移動

まずはビジターセンターから10分ほどかけ、来た道を戻ります。

ニッカ橋まで10分ほどでしょうか、その途中道路が凍っていて滑りかけてしまって危なかったです。

そしてニッカ橋を左に曲がり、ひたすら作並街道を歩きます。

駅に近づくにつれ少し坂になっており、お土産を持った帰りのこの道は、なかなかしんどかったです。

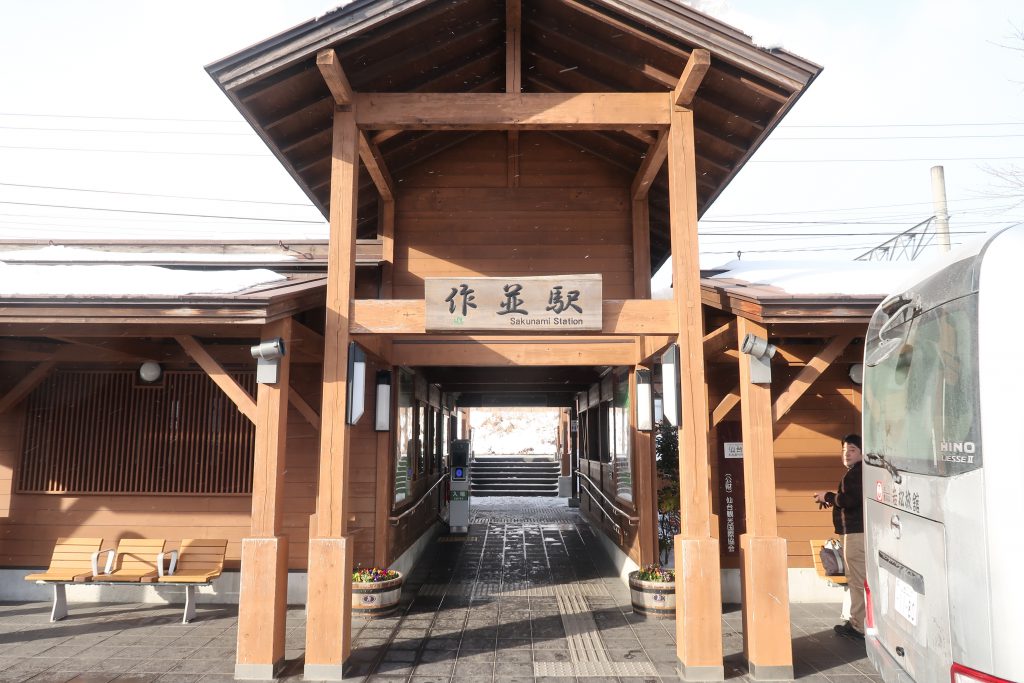

そしてビジターセンターから大体25分ほどかかり、JR作並駅に到着。

土日なら、この作並駅から蒸留所までのシャトルバスが通っているので、それを使うのも全然ありで選択肢に入るでしょう。

また駅は無人駅で、周りにコンビニなどもなかったので、食事関係は仙台で済ましておいた方がいいですね。

ちなみに作並から仙台まで約40分かかり、運賃は500円でした。

電車の方がバスに比べ早く値段も半額と安いものの、平日は20分ほどプラスで歩く必要があるので、どちらがいいかは人それぞれだとおもいます。

次回機会があり来れるとしたら、土日の有料のツアーに参加するため、電車で作並駅まで行きそこからシャトルバス!という交通手段1択かなと考えています。

とにかく今回はお客さんの入り具合としては空いていたと思いますが、天候・雪が思ったより激しかったのが驚きました。

この時期に行く場合は防寒対策はしっかりめで!

夏はおそらく、緑豊かでまったく違う場所のように感じるのでしょうね。

ツアーの予約や蒸留所については下のオフィシャルホームページより。

名称 :ニッカウヰスキー宮城峡蒸溜所

住所 :〒989-3433 宮城県仙台市青葉区ニツカ1番地

休館日:年末年始

入場料:無料

HP :ニッカウヰスキー宮城峡蒸溜所